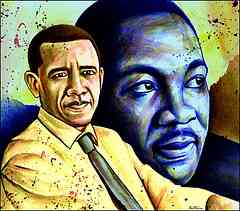

"En travaillant comme activiste des droits civils avec le Révérend Martin Luther King Jr., nous étions en quête de justice par des moyens pacifiques. Dans les années 60, j’ai participé à toutes les manifestations des droits civils, qu’elles soient «majeures» et la plupart«mineures», dont la Marche sur Washington et la Marche de Selma à Montgomery.Sous la conduite du Dr King, je me suis totalement engagé contre la non-violence, convaincu que la non-violence signifiait l’ opposition à la mise à mort, sous quelque forme que ce soit.

J’ai ressenti le commandement « tu ne tueras point » appliqué aux être humains, non seulement dans leurs rapports les uns envers les autres -guerre, lynchage, assassinats,meurtres- mais aussi dans leurs pratiques à tuer les animaux pour la nourriture et le sport.Il y a de simples résolutions que chacun d’entre nous peut prendre pour éliminer l’exploitation d’autres êtres. L’une d’elles est simplement de refuser d’aller voir tout cirque utilisant des animaux. Lorsque je regarde des animaux tenus captifs dans les cirques, cela me fait penser à l’esclavage. Les animaux dans les cirques représentent la domination et l’oppression que nous avons combattues pendant si longtemps. Ils portent les mêmes chaînes et les mêmes fers.

Quoiqu’en disent les gens du cirque, il n’y a pas d’autres moyens pour persuader un éléphant à « danser » ou un tigre à bondir à travers des cerceaux, sans la menace de la punition ou de la violence. Les dompteurs portent des fouets, les dresseurs d’éléphants utilisent des "pics" (instruments métalliques pointus et coupants utilisés à donner des coups, à piquer dans des endroits sensibles). Derrière les coulisses, les dompteurs utilisent souvent des aiguillons électriques et des massues pour arriver à leurs fins.

Les animaux des cirques sont encagés, enchaînés et forcés à travailler quand le «boss» l’exige. Ils n’ont jamais goûté à un instant de liberté, mais vont de la cage à la piste, de la piste à la cage. Ils voyagent pendant des milliers de kilomètres durant la pleine saison, ce qui signifie de longues heures dans des fourgons ou des remorques, sans espace pour sedétendre, et pour ce qui est de courir, n’en parlons pas!

Ringling Bros. / Barnum & Bailey est l’un des cirques les plus prestigieux et des plus lucratifs dans le monde. Mais, cependant, il a été cité plus de 100 fois pour violation des droits à la protection animale (la seule loi fédérale de protection des animaux dans des spectacles itinérants).

Cette année, 2 animaux du cirque Ringling sont morts sur la route. L’un fut Kenny, un bébé éléphant forcé d’exécuter des numéros lors de deux spectacles puis dans un troisième, alors qu’il était malade. Après le 3ème spectacle, il s’est couché et mourut. Kenny était âgé seulement de 3 ans et aurait pu rester avec sa mère, à l’état sauvage, pendant 15 ans.L’autre victime fut un tigre utilisé dans une publicité pour Ringling. Lorsque le tigre attaqua un dompteur, l’autre dompteur qui était sur scène renvoya l’animal dans sa cage, prit un fusil et tua le félin.

Ces deux morts auraient pu être évitées, pas simplement parce que les situations auraient dû être mieux maîtrisées par ceux qui en avaient la responsabilité. Elles étaient inutiles parce qu’en tout premier lieu, les animaux n’auraient pas dû être emprisonnés.

Comme l’écrit Alice Walker, «les animaux du monde existent pour des raisons qui leur sont propres. Ils n’ont pas été faits pour les humains pas plus que les noirs ont été faits pour les blancs ou les femmes pour les hommes.»

Les animaux et les humains souffrent et meurent de la même façon. La violence cause la même souffrance, le même flot de sang, la même puanteur de la mort, le même arrêt brutal de la vie, arrogant et cruel. Nous n’avons pas à y prendre part."

Le cirque: un esclavage moderne

(Par Dick Grégory)

Entrez dans la marche pour l’abolition de l’esclavage sur http://www.code-animal.com